Fare impresa: luoghi comuni e realtà

2° parte

Tra metà anni '80-tempi di yuppismo e di edonismo reaganiano[2]- e per i decenni successivi (diciamo fino alla pandemia da covid), sulla scia di una new age tipicamente americana, fare impresa subì una sorta di mutazione concettuale svincolandosi dalla sua matrice economico-professionale per tradursi in sinonimo di intraprendenza, coraggio, motivazione, alti valori etici. Qualità certamente necessarie per la riuscita di una buona performance professionale ma che finirono con il prendere il sopravvento sulle competenze, le conoscenze, i ruoli, i metodi e le strategie.

Fu così che per le nuove generazioni di imprenditori e liberi professionisti la sfera del lavoro straripò ampiamente in quella privata tanto che la qualità della performance divenne il termometro del valore globale di un individuo, specialmente se si operava nel settore vendita. Ruolo e persona si fecero tutt'uno: l'automatismo caratteriale soppiantò metodi e strategie.

Erano gli anni ruggenti del venditore lupo della steppa: vendere non era più un lavoro, per quanto complicato fosse ma pur sempre un lavoro, bensì una sfida, una vera e propria competizione non tanto con il cliente ma con se stessi. La steppa, più che il mercato, consisteva nei propri limiti caratteriali e nelle proprie zone di comfort.

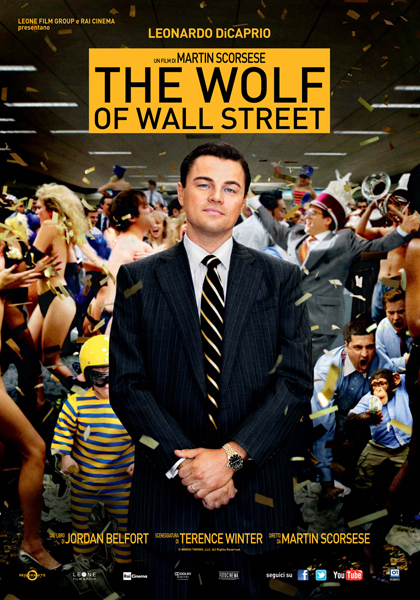

Era contro questi che il venditore stile The Wolf of Wall Street[3]ogni mattina era chiamato a duellare a suon di slogan pseudo-motivazionali ed esplosioni di esagerato entusiasmo ad inizio giornata (tipici, nei call center, ad inizio turno i balli di gruppo a suon di musica latino-americana sparata ad altissimo volume) o a chiusura di un contratto (come se l'obiettivo del lavoro fosse stato altro). Era il tempo dei sogni invece che degli obiettivi, del crederci al posto del programmare, dell'essere se stessi al posto della consapevolezza di ruoli, compiti e metodi.

Allo stesso tempo si affermava una serie di fake news teorico-concettuali: tra queste, quella del grammo di pratica vale più di un chilo di teoria (o che, è lo stesso, un minuto di pratica vale due ore di teoria). Dove la pratica costituiva lo scenario in cui la qualità personale aveva modo di mostrarsi in tutta la sua efficacia, invece che il momento della declinazione operativa delle conoscenze acquisite attraverso l'apprendimento teorico.

La teoria era da bandire come inutile impiccio: la formazione aziendale si riduceva all'esaltazione di slogan e luoghi comuni tutti celebrativi della famigerata motivazione e di alcuni stereotipi ben definiti, quanto fumosi e fuorvianti, del genere se vuoi, puoi e mai smettere di inseguire i propri sogni.

L'azienda si riduceva, così, ad una sorta di centro di crescita personale basato sul criterio volere è potere, vero e proprio mito (falso) che procurava parecchi danni materiali e morali lì dove l'attenzione del management aziendale si orientava prevalentemente verso la dimensione personale e in special modo in direzione della volontà, confusa con la motivazione: ciò a sfavore di altri requisiti, essenziali, come competenze, addestramento, studio, applicazione.

In tale distorta prospettiva, un calo della performance veniva automaticamente attribuito, sia dal management che dai diretti interessati, ad una carenza caratteriale ed attitudinale più che ad un difetto di metodo e di strategia.

[2] Cfr. Roberto D'Agostino, Gli anni dell'edonismo reaganiano, La Stampa, 06/02/2011.

[3] Titolo del celebre film del 2013 diretto da Martin Scorsese e magistralmente interpretato da Leonardo di Caprio.